Географические названия окружают человека повсюду, в повседневной жизни мы очень часто с ними сталкиваемся. Известный географ, Вадим Андреевич Жучкевич обратил на это внимание: «Невозможно представить жизнь современного общества без географических названий. Они повсеместны и всегда сопровождают наше мышление с раннего детства».

Всё на земле имеет свой адрес — этот адрес начинается с места рождения человека: родное село, улица, на которой мы живем, город, страна — всё имеет свои имена.

С филологической точки зрения топонимы представляют особый интерес для исследователей. Они являются не только частью нашей жизни, но ещё и становятся свидетелями исторических событий. В названиях звучит не только прошлое, но и культура. С одной стороны, топонимы являются частью словарного состава русского языка, с другой – активно используются в художественных текстах.

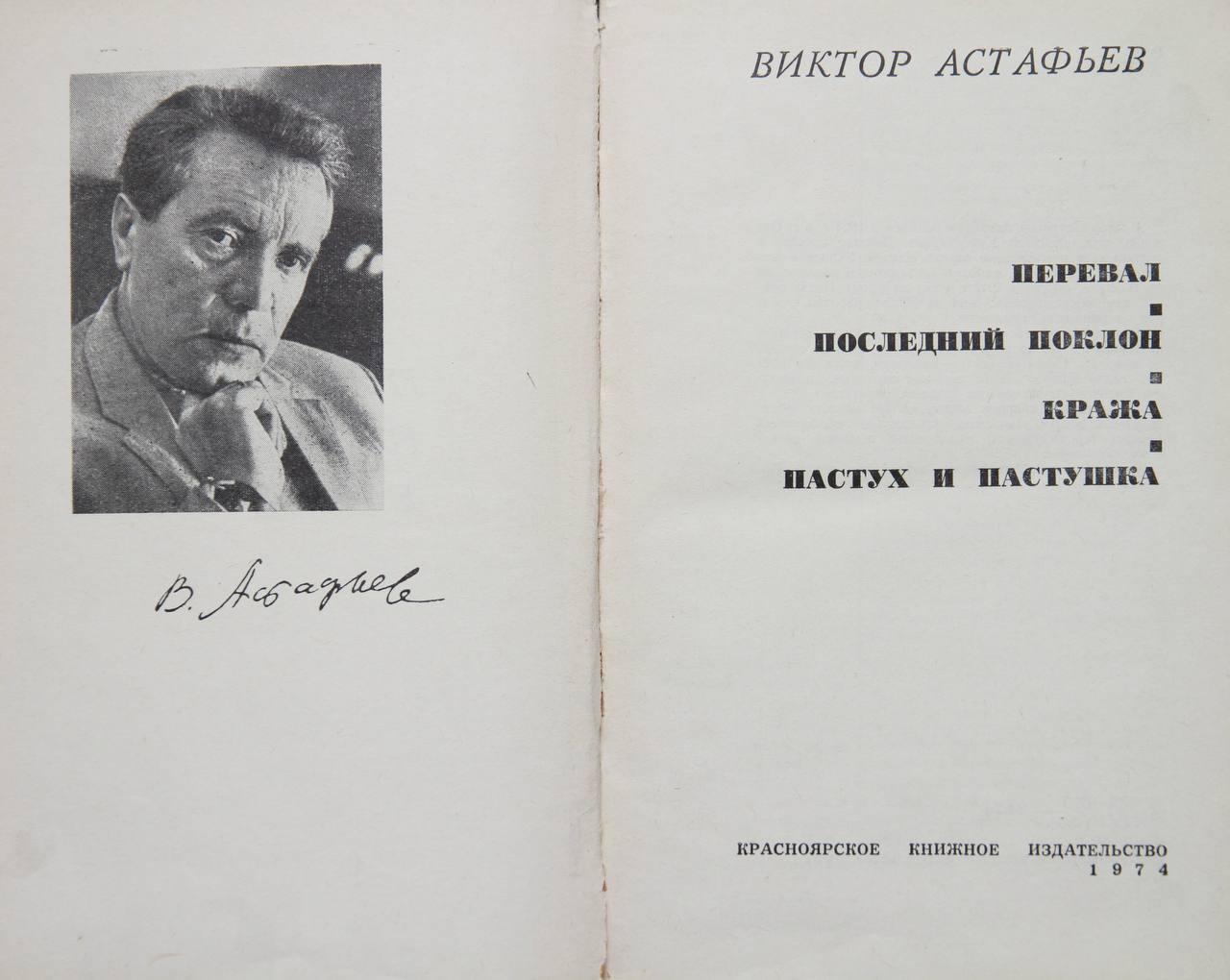

При изучении творческого наследия В.П. Астафьева можно обратить внимание на специфическое художественное средство, которое использовал писатель – топонимы. Исследуя такие произведения как: «Последний поклон», «Царь –рыба», «Кража», «Сибиряк», «Земляника», «До будущей весны», «Жил на свете Толька», «Васюткино озеро», «Гирманча находит друзей», «Тёплый дождь», «Огоньки», «Солдат и мать», «В страдную пору», «Ария Каварадоси», «Живая душа» мы попытаемся ответить на вопрос как географические названия Виктор Петрович превращал в художественный инструмент?

В произведениях Виктор Астафьев использовал топонимические связи для создания образа пространства и реализации идеи произведений. Можно выделить некоторые особенности топонимических связей.

Использование реальных географических названий.

Например, названия рек: Енисей, Мана, Большая и Малая Слизнево, Фокинская, Базаиха, Лалетина, Собакинская, Гремячей, Крутенькая, Кача, Базаиха, название населенных пунктов: Овсянка, Слизнево, Красноярск, Дивногорск, Злобино, Новосибирск, Дудинка, Игарка, Боготол, Заозёрный, Сталинград, Киев, Дукла и др.

Это можно объяснить вниманием Виктора Астафьева к роли топонимов в текстах. Они служат средством передачи своеобразия места действия, позволяют подчеркнуть из массы городов, сёл и деревень родные сибирские места. Если бы Астафьев использовал в своих произведениях такие универсальные топонимы, как, например, «Город N», Петровка, Ивановка, то это бы обезличило место действия в глазах широкого круга читателей.

Все рассказы первой книги «Последнего поклона» сюжетно привязаны к местным окрестностям: деревне Овсянка, реке Енисей и так далее. Один только топоним «река Енисей» упоминается 71 раз, а «деревня Овсянка» — 33 раза, «город Красноярск» — 21 раз, «окрестности поселка Усть-Мана и река Мана» – упоминаются 16 раз. Однако, само название родной деревни писателя «Овсянка» появляется не сразу (впервые топоним использован в рассказе «Гуси в полынье»).

Тексты первой книги «Последнего поклона» объединяют, в частности, и топонимические связи, кочующие из рассказа в рассказ. В той же Овсянке, где и разворачивается сюжет бóльшинства рассказов повести, использованы географические названия реально существующих мест: скала Караульный бык, Слизневский утёс, река Енисей и малые впадающие в него реки: Караулка и Фокинская речка, рассекающая деревню пополам; другие речки: Мана, Малая и Большая Слизневка. Эти топонимы образуют тонкую мотивную структуру.

Композиционным стержнем второй книги становится драматический жизненный путь главного героя Вити Потылицына, его «хождение по мукам» (бродяжничество, детский дом, взросление, становление, испытание войной). Здесь уже появляются новые топонимы.

Вторая часть «Последнего поклона» начинается с рассказа «Бурундук на кресте», где действие переходит из Овсянки в Игарку. Повествование идет о дальнейшей жизни Вити в портовом городе, его военной и послевоенной жизни. Сюжет уже выходит за пределы Овсянки.

Если проанализировать тексты второй книги повести «Последний поклон», можно увидеть, что топоним «Игарка» упоминается 20 раз, «Заполярье» — 10 раз. Также появляются названия северных населённых пунктов Красноярского края, таких как Ярцево, станок Красино, станок Полой.

Примечательно, что в повести «Царь-рыба» писатель специально заменил название «Ярцево» на «Чушь». В повести «Кража» Игарку – на Краесветск.

Как изменяется окружающая обстановка автора, так и появляются новые топонимы. Например, с описанием боевого пути вводятся в оборот топонимы: «Новосибирск», «Сталинград», «Калужская область», «Украина», «Ленинград».

Если попробовать систематизировать топонимы в произведениях В.П. Астафьева, то можно выделить следующие группы:

1. Гидронимы ( от греческого hydōr — вода) – названия водных объектов – рек, озёр, ручьёв, заливов, искусственных водоёмов и др. (Енисей, Мана, Днепр, Большая и Малая Слизнево, Фокинская, Базаиха, Лалетина, Собакинская, Гремячей, Крутенькая, Кача, Базаиха, Красноярское водохранилие);

2. Оронимы (от греческого oros — гора) — собственные имена наземных объектов рельефа. Это и горы, и низменности (Гремячая, Покровская, Слизневский перевал, Слизневский утёс, Караульный бык, Уральские горы, Бирюсинский перевал, Красная гора, Шалунин бык, Николаевская гора, Чёрная гора);

3. Ойконимы (от греческого oikos — обиталище, жилище) — географические названия населённых пунктов. В данном классе выделяется два подкласса:

• Астионимы (от греческого asteios — городской) — имена собственные городов (Красноярск, Игарка, Канск, Ленинград, Сталинград, Киев, Норильск, Дивногорск, Новосибирск);

• Комонимы (от греческого kome — деревня, поселок) — имена собственные сёл, деревень, поселков (Овсянка, Усть-Мана, Базаиха, Злобино, Собакинский совхоз (совр. Удачный), Ярцево, станок Курейка, Красино, Полой, Быковка);

4. Агроонимы (от греческого agros — поле, пашня) — географические названия земельных наделов, полей, участков (Королев лог, Фокинский улус)

5. Хоронимы (от греческого horos — граница, рубеж, межевой знак) — географические названия стран, территорий и их частей (Китай, Украина, Польша, Германия);

6. Урбанонимы (от латинского urbanus — городской) — собственные имена объектов внутри города. Данные топонимы делятся на:

• Агоронимы (от греческого agora — площадь, рынок) — имена собственные площадей, рынков (Красноярский базар, Дивногорский магазин);

• Годонимы (от греческого hodos — улица, дорога, путь) — географические названия улиц, переулков, проспектов, набережных (улица Ломоносова, Игарская, Бобровский переулок, Брянская).

В текстах произведений В.П.Астафьева топонимы играют одну из ведущих ролей. Казалось бы, они выполняют чисто описательную функцию, однако, если обратить внимание на топонимы, которые выбирает писатель, можно понять, какая скрупулёзная работа по созданию образа родных мест была им выполнена. Проанализировав топонимы, которые использовал автор, можно выделить некоторые функции:

1. Мистифицирующая — функция правдоподобного изображения жизни. Для этого характерен эффект достоверности и чёткости изображаемого, очень часто используются реальные географические названия;

2. Символическая — часто топонимы связаны с судьбой героя, они формируют подтекст произведения и становятся символами;

3. Сюжетообразующая — тексты произведений получаются более лаконичным и динамичным за счет перечисление топонимов, описывающие реальные исторические события.

Можно согласиться с Натальей Владимировной Васильевой, которая в монографии «Собственное имя в мире текста» писала о том, что в «художественном произведении каждый топоним имеет ряд особенностей. В первую очередь, он является отражением ментальности народа, гармонирует с авторской характеристикой образа». Иными словами, топонимику можно считать памятью поколения, иллюстрирующую как образ жизни людей в прошлом, так и окружающий их мир (например, природу, расположение улиц и т.д.). А без знания прошлого, как известно, не может быть будущего.

Нельзя не согласиться с такими выводами. В текстах В.П. Астафьева могут встречаться топонимы, выполняющие как будто бы чисто описательную функцию, однако, наблюдая за авторским выбором топонимов, мы понимаем, какая скрупулёзная работа по созданию образа пространства была им выполнена. И в этой работе топонимы выполняют одну из ведущих ролей. Можно утверждать, что функция топонимов зависит также от сферы их употребления и от творческого замысла писателя — создателя художественного текста.

Список литературы:

1. Астафьев В. П. Собрание сочинений в 15 т. Т.1. Красноярск: ПИК «Офсет», 1997. 607 с.;

2. Астафьев В. П. Собрание сочинений в 15 т. Т.4. Красноярск: ПИК «Офсет», 1997. 461 с.

3. Астафьев В. П. Собрание сочинений в 15 т. Т.5. Красноярск: ПИК «Офсет», 1997. 381 с.

4. Астафьев В. П. Собрание сочинений в 15 т. Т.6. Красноярск: ПИК «Офсет», 1997. 432 с.

5. Басик С.Н. Общая топонимика. Минск: БГУ, 2008. 168 с.

6. Жучкевич В.А. Общая топонимика. Минск: Высшая школа, 1968. 432 с.

7. Суперанская А.В. Что такое топонимика?. М.: Наука, 1984. – 182 с.